親知らずの抜歯

- 抜歯後のガーゼは止血のためですのでしっかり噛んで下さい。

- 抜歯後3~4時間ぐらいは、うがいは避けて下さい。

- 抜歯した日は、入浴は避けて下さい。

- 過激な運動は、避けて下さい。

- 麻酔の痺れが無くなったら食事をしても構いません。

- 当日アルコール類は避けて下さい。

親知らずとは、永久歯が生えた後、最後に生えてくる歯で、一番奥に生えます。

かつては、親知らずが生えてくる頃には、すでに親は(亡くなってしまって)この世にいない、または親から独立しているということから、この名がついたといわれています。

親知らずは抜く必要がありますか?

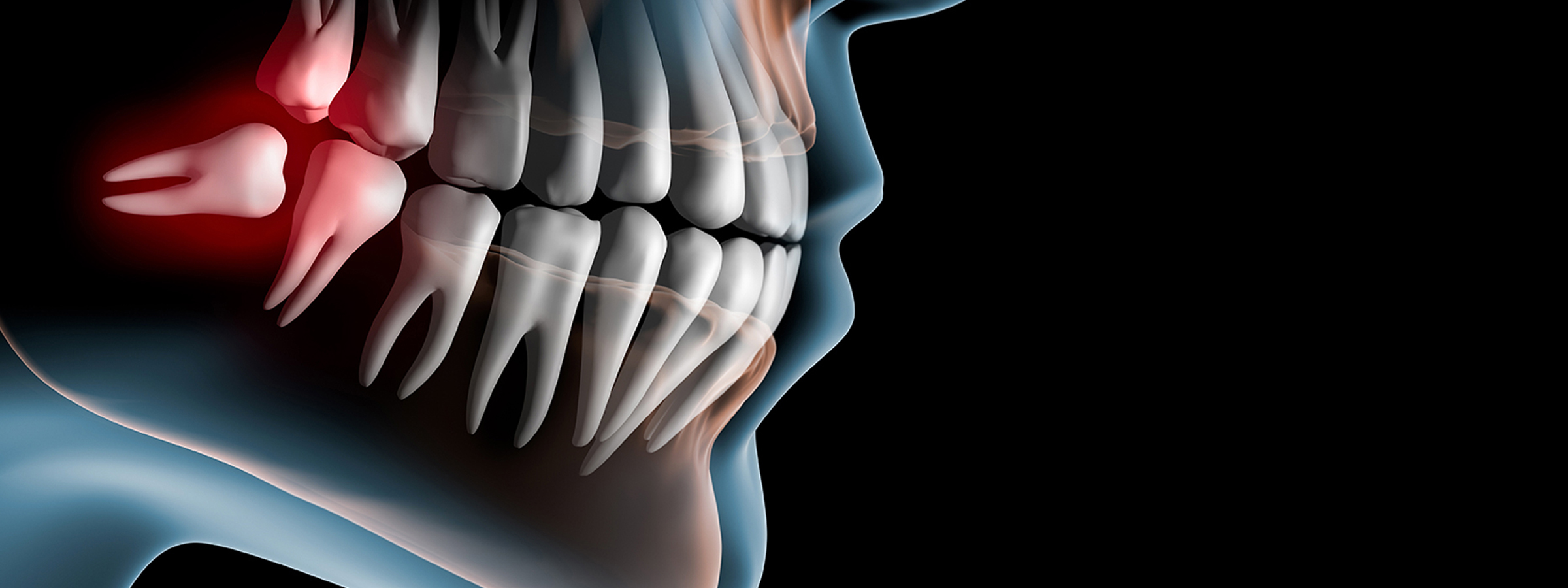

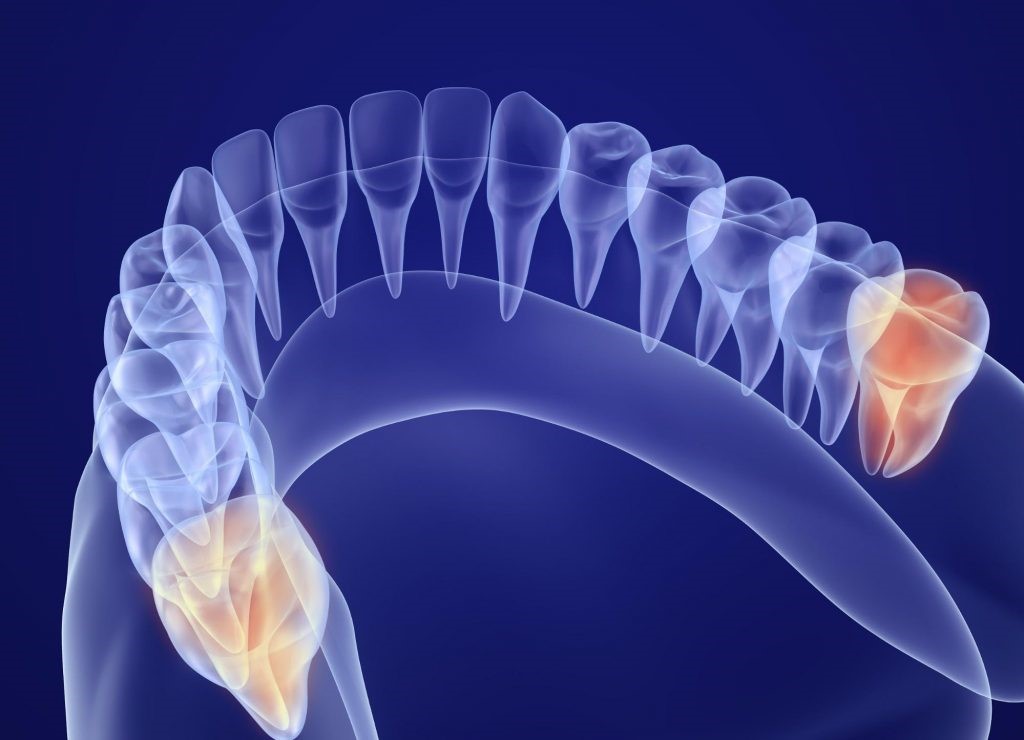

親知らずは、(他の歯が生え終わってから生えるので)生える場所がないことが多くなります。

そのため、完全に生えなかったり、斜めに生えたりすることが多くあります。

そんな場合は、(他の)歯の健康に支障をきたすため、親知らずを抜いた方がいいでしょう。

けれども、完全に親知らずが埋まっていて、周りの歯に影響がない場合や、親知らずがきれいに生えていて噛み合わせもしっかりしている場合は、無理に抜く必要もありません。

抜いたほうがいい親知らず、抜歯しなくてもよい親知らずは?

親知らずの周囲の歯茎が不幸にも腫れてしまった場合、その後にどのような選択肢があるのでかご存知ですか?

そもそも親知らずは抜くための判断基準にはどのようなものがあるのでしょうか?

親知らずを抜く判断基準とは?

親知らずを抜くか抜かないかは、親知らずが歯としての働き(咬む)をしているか、していないかで判断できます。

親知らずの咬みこむ相手の歯(上なら下、下なら上)が無かったり、斜めに生えていて、満足に咬むことができないのに、虫歯や歯周病になって腫れて痛くなる…。

そのような役割のみ場合には、歯としての働きよりも痛くなったり腫れたりするためだけに存在していることになります。このため抜いてしまう可能性は高くなります。

虫歯になっていても、歯としての働き(咬む)をしている場合には、虫歯が大きくなければ、治療して残すこともあります。

親知らずを抜かなくてはならないとき

親知らずは必要があれば抜いた方が良いことがあります。以下のようなことが考えられるときは抜く可能性は高くなります。

親知らずの腫れが繰り返されるとき

1度腫れると少し時間をおいてから再び腫れることがあります。短期間(1~3ヵ月)に腫れることが繰り返されるときは、抜くことが有効です。

物が挟まりやすく、親知らずの前の歯が虫歯になりやすいとき

親知らずよりもその前の歯に悪い影響が出る場合は、前の歯を優先して保護するために親知らずを抜くことがあります。

虫歯が大きく、場所が口の奥で治療の器具が入らないとき

治療器具が上や下の歯にぶつかって、虫歯の治療ができない場合、抜くことが有効な治療となることがあります。

上か下かいずれか片方しか生えていない場合

正常に生えてきたとしてもかみ合わせる歯がない場合には、奥歯の後ろの歯肉を咬んで、炎症を起こすことがあるため、抜いた方が良いことがあります。

以上、抜くことになる親知らずの多くは「咬む」という本来の働きをせず、口の中で問題ばかり起こす場合が多いです。

親知らずを抜かなくてよい場合

親知らずは抜かなくても良い場合があります

痛みや腫れなどの問題を起こしていない場合

親知らずがあっても十分に汚れを管理できる場合や、親知らずの歯が骨や歯肉の中に潜り込んでいる時は、抜かなくても大丈夫なこともあります。

腫れたことがあっても傾かないで正常に生えてきている場合

過去に何度か腫れたとしても、正常に生えてきている場合には、自分の奥歯として使えるようになることがあります。

将来的に歯の土台に使用できる場合

親知らずの手前の歯がダメになり抜いてしまっても土台として使用して、ブリッジにできることがあります。その他にも失われてしまった部分に歯を移植することができることがあります。

親知らずがあるからといって全ての親知らずを抜いてしまうわけではありません。痛みや腫れを起こさない状態、他の歯に影響を与えない状態であれば、抜かずにそのままにして様子を見ることになります。

時間と共に抜くかどうかも変化する

親知らずを抜くか抜かないかの判断は時間の経過と共に少しづつ変化します。

口の中の環境の変化で、親知らずは長い時間をかけて少しづつ動くこともあります。

多くは20歳代~40歳代で問題になることが多いですが、70歳を過ぎて抜くことになったというケースもあります。

痛みが出たら、早めに歯医者さんでのチェックを受けて、確認してもらうことが大切です。

抜歯後の注意点は?

20分ほど噛んでその後、捨ててください。

翌日以降止血していれば今度はそこに食事などの汚れが溜まってきますので十分うがいをしてなるべく清潔に保ってください。

また、患部がきになって舌でいじると止血されず、再度出血してくる場合があります。

これはせっかく固まった血の塊がとれてしまうのを避けるためです。

長い時間お風呂に入ることにより毛細血管が拡張し、止血されたところから再度出血したり、痛みが強くなったり、なるべく腫れを防ぐためです。夏場などは軽くシャワー程度にして下さい。

これも 3 と同様です。治りを少しでも早く、症状を抑えるには安静が1番です。

痛くなければ大丈夫と思いがちですが、薬で抑えているだけですので体に負担をかければ当然治りも遅くなります。

固いもの、刺激物は避けて下さい。

3 , 4 と同様です。痛みや腫れなどをふせぐためです。

親知らず治療に技術・経験が必要な理由

下あごの親知らずの根はあごの骨の中にあるため神経や血管に近接しており、抜歯した後に唇や顔面の知覚まひや抜歯した部位からの大量出血の原因になることがあります。

親知らずの抜歯は十分な知識とそれに裏打ちされた経験と技術が必要です。

当院院長は、歯の移植再植、舌小帯 上唇小帯の切除、骨の再生療法等、その他数多くの難症例も経験しており当クリニックに歯科治療のため受診された患者さまの中にも口腔外科的問題点が見つかり早めの処置ができた方もおられます。

何か御心配事がおありでしたらご相談ください。